八幡平の作り手 麹を食す 原点は「麹」

麹から始まるものづくり 株式会社麹屋もとみや 本宮隆一さん

八幡平市安代地区で約80年。

今も伝統的な醸造方法で味噌を仕込み、麹をつくる。

本物の麹が生み出す自然の力を、食卓へ届けたい。

そのための商品をさまざまなカタチでつくり続けている。

手間と時間をかけて

つくられる麹と味噌

大豆、麹、塩と水があれば、味噌を仕込むことができる。「手前味噌」という言葉があるとおり、昔は自分で味噌をつくる家庭が多かったという。

八幡平市安代地区にある「麹屋もとみや」は、味噌屋であり、麹屋でもある。 味噌は麹なくしては語ることはできないという。

「味噌の良しあしは、大豆の品質、麹の力で決まります。大豆のたんぱく質を分解するのが麹の役割です」と本宮隆一さんは話す。

麹とひと言でいっても、酒づくりと味噌づくりで使われる麹は異なるという。

「日本酒の場合は、米のデンプンを糖化する麹。味噌の場合は大豆のたんぱく質を分解して旨味にする力が強い麹が使われます。わたしたちは、麹屋として、用途に合わせた麹をつくっています」

麹づくりは、米を蒸すことから始まる。麹屋もとみやでは県産の米を使う。麹室に蒸し上がった米を広げて適温まで下げ、「もやし」と呼ばれる種麹(麹菌)を振りかける。

「ここからが大変なんですよ。今は機械で麹室の気温や湿度を管理できますが、一昔前までは、天候に左右されました。子どものころ、昼夜関係なく麹室に入り作業している父親の姿を見て、『絶対、麹屋になるもんか』と思ったくらいでした」と苦笑する。

麹室に入ると、麹の甘い香りが鼻腔をくすぐる。

「種麹は、米の表面に菌糸を伸ばし、繁殖していきます。そのとき熱を発するのですが、麹に含まれる酵素は60度を超えると死んでしまうのです」

麹菌が力を発揮する温度(30度前後)を保ち、温度が上がりすぎないように木べらで切り返しをし、麹を手でほぐしていく。麹室は蒸し暑く、しばらくすると額に汗がにじんでくる。

「米1粒1粒の内側までしっかりと菌糸が伸びるようにと、数時間おきに2日間繰り返します」できあがった麹は、表面は純白で、ふわふわとしている。口に含んでみると、ほのかに甘い。

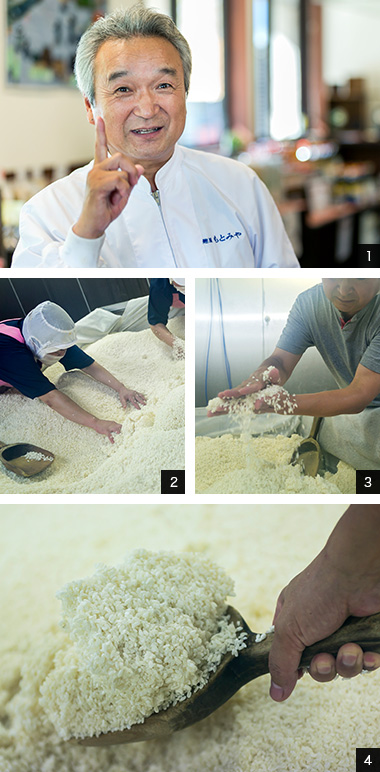

①「麹屋もとみや」の会長・本宮隆一さん。初代が旧荒沢村に麹屋を開いてから約80年。以来、八幡平でなければできない味噌づくり、麹づくりを行っている。 ②麹ができ上がるまで数時間おきに麹室に入り、麹の切り返しを行う。 ③切り返しをしながら、麹の状態を確かめる本宮さん。 ④麹の切り返しに使う木べら。先代から使っている木べらは、角がとれ丸くなっている。

①「麹屋もとみや」の会長・本宮隆一さん。初代が旧荒沢村に麹屋を開いてから約80年。以来、八幡平でなければできない味噌づくり、麹づくりを行っている。 ②麹ができ上がるまで数時間おきに麹室に入り、麹の切り返しを行う。 ③切り返しをしながら、麹の状態を確かめる本宮さん。 ④麹の切り返しに使う木べら。先代から使っている木べらは、角がとれ丸くなっている。麹は生きもの

麹の力を活かした商品を

本宮さんは、麹のことを語ると止まらない。麹や味噌の話をするときはいつも笑顔だ。「麹屋になるもんか」と思っていたというのが嘘のようである。本宮さんは、一関工業高等専門学校を卒業後、自動車メーカーに勤務。その後、麹屋もとみやを継いだ。

「家業を継ぎ、麹や味噌とつき合っているうちに、麹の力はすごい! すばらしいと思うようになったのです」

同時に日本の発酵文化のすばらしさ、祖父の代から続く伝統的な醸造方法に誇りを持ち、次の世代へとつないでいきたいと思うようになった。

「麹は酵素の宝庫。でんぷんの糖化酵素であるアミラーゼは甘味を、たんぱく質の分解酵素プロテアーゼは旨味を引き出します。そして、脂肪を分解するリパーゼも含んでいます」

麹屋もとみやの人気商品である「麹屋の塩麹」を肉に漬けてから焼くと、肉質が柔らかく旨味が増す。これも麹の力である。その麹でつくられる「南部手づくり味噌二年仕込み」や「麹屋の塩麹」「麹屋の甘麹」など、商品の数々は、わたしたちの食卓を豊かなものにしてくれるにちがいない。

大豆、麹、塩をまぜて仕込む。発酵熟成期間の途中で、

大豆、麹、塩をまぜて仕込む。発酵熟成期間の途中で、上下を入れ替える天地返しという手入れを行う。

化学調味料に頼らずに深みのある味をつくる「麹」。麹の酵素は、食材の甘味、旨味を引き出す。味噌づくりにおいても麹の割合で味が変わるという。麹が多いと甘い味噌に、麹が少ないと辛めの味噌になる。